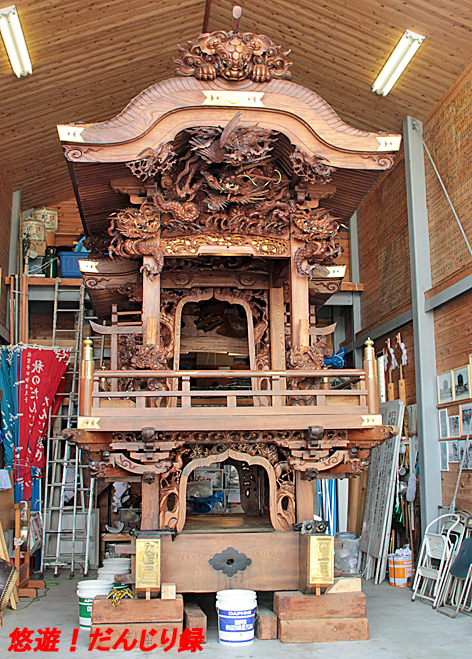

北河内で随一の名だんじり…《後編》

前回に引き続き、四條畷市・雁屋のだんじりについてご紹介してゆきます。

その彫物を色々と鑑賞しながら、お話を進めていこうと思うのですが・・・

こちらは大屋根側の虹梁。

ここ雁屋の氏神は『二丁通』と同じく『住吉平田神社』。

雁屋からは東へほぼ一本道で、かつては宮入りも行なっていたそうですが、現在のJR学研都市線(旧・片町線。片町↔︎四条畷駅間は浪速鉄道、四条畷駅以北は関西鉄道として敷設された。)の電化に伴い、架線の関係で四条畷駅より東側へは曳行できなくなった事で、宮入りは行えなくなりました。

さてだんじりの後面に回ってきました。

一番目を引くのがこの小屋根の車板。

この親子唐獅子、獅子の子落としの図柄は、前にご紹介した寝屋川市の打上(上)などにも見られ、ポピュラーな図柄です。

が・・・、この雁屋の場合、その肉厚というか、彫り込み方というか、明らかに他のだんじりとは異なります。

獅子のポージングなどは、八代目・小松減助の作品にはよく見かけます。

右側の子獅子の足元に《小松源助》の名が刻まれているのですが、ちゃんと写せんかったのです。

こちらは小屋根側の虹梁。

そして木鼻。

脇障子は『四條畷の合戦』で、楠木正行。

これは《小松》九代目・岡村平次郎の作といわれています。

岡村平次郎と言えば、他のだんじりにも『太平記』の場面はよく彫られており、平次郎の得意分野だったのですかね?

北河内を代表する『名地車』に、集まった多くの見学者の方からも、ため息にも似た感嘆の声があちこちから漏れ聞こえてきます。

ワタクシ自身まだ学生の頃から、この雁屋のだんじりの『名地車』ぶりは聞き及んでいましたが、お目にかかれたのはこの日が初めて。

たしか10年ほど前にも、この様な見学会が行われていましたが、ワタクシ的には、『やっと巡り会えた』と思える1台ですわ。

ワタクシまだまだ勉強中の身、出会わねばならんだんじりもまだまだあるけどね・・・

こちらは雁屋の村に代々伝わる『力石』(ちからいし)。

矢吹丈のライバル、力石徹ではありません(わかっとるがな…)。

雁屋では昔から、若衆の力自慢を鼓舞するために、この『力石』を持ち上げる風習があるそう。

ワタクシが持ち上げたら落として割ってしまいそうだったんで、敢えて触れませんでした・・・

さてこの日は、他にもう1台のだんじりを拝見させて頂く予定でしたが、諸事情によりここ雁屋にてお開き。

またいつか機会が訪れましたら、この日出会えなかったもう1台のだんじりも、拝見させて頂きたいと思っております。

各町で小屋を開けて頂き、お世話いただいた各地元の皆さまをはじめ、この貴重な機会を段取りしてくださったすべての皆さまに、心からの感謝を申し上げます。

本当にありがとうございました。

今月後半にはいよいよ今年の入魂式が始まります。

では皆さん、その日を楽しみに待ちましょう!

| <<前の記事 | 次の記事>> |