やっと会えた・・・あのころ白黒写真で見ただんじり

幼少期の思い出・・・てゆー程でもないのですが、ワタクシには、中学生の頃の記憶ってヤツがかなり鮮明に残っています。

特にだんじり関係の記憶・・・

何事に対しても多感な時期で、さらに何でも吸収する年代に経験したことは、その後の人生にも大きな影響を与えるものです。

昭和62年や63年の『岸和田だんじり祭』のお天気や、その年の祭の様子を克明に覚えているのも、そんな多感な時代の記憶だと思うのですが・・・

あの当時、『ザ・だんじり』という写真集が発売されていたんです。

まだDVDはおろか、VHSのビデオテープがようやく普及しかけていた時代、各地のだんじりの写真を集めて一冊にまとめた書籍が、どれほど画期的でまた貴重であったか・・・

ワタクシが中学生の時に買い漁っていた『ザ・だんじり』のシリーズに、昭和58年発行のものがありました。

そう、その本こそが、各地のだんじりの写真を集めた、その元祖となる本!・・・

長い人生の中で、いつしか紛失してしまったその本の中に、今も記憶に残る写真がありました。

それは、堺市・津久野地区の、大東のだんじり。

現在の大東のだんじりは平成17年に《北本工務店》にて新調された『岸和田型』のだんじりです。

その先代だんじりは、昭和59年に《池内工務店》にて新調された『折衷型』のだんじりで、現在は河内長野市の西代のだんじりとして活躍中。

ワタクシが見た、昭和58年発行の『ザ・だんじり』に掲載されていた大東のだんじりは、そのさらに先代、つまり現在から見て先々代にあたるだんじりだったのです。

ワタクシは昭和59年発行の『ザ・だんじり』の方を先に持っており、それに掲載されている大東のだんじりは、昭和59年新調のだんじり、でカラー写真でした。

それだけに、その前年まで別のだんじりが曳かれていた事を昭和58年発行の『ザ・だんじり』で知った時の記憶は、その本を失った今でも忘れません。

その・・・、大東の先々代にあたるだんじりは、今どこにあるかというと、こちら!

尼崎市は松原神社のだんじり。

実はこの度、文化庁が認定する地域活性化事業の助成を受けて、『関西地車製作事業共同組合』による施工で、この松原神社のだんじりが《池内工務店》にて、また同じく松原神社の梵天太鼓が《吉為工務店》にて、それぞれ修復されまして・・・

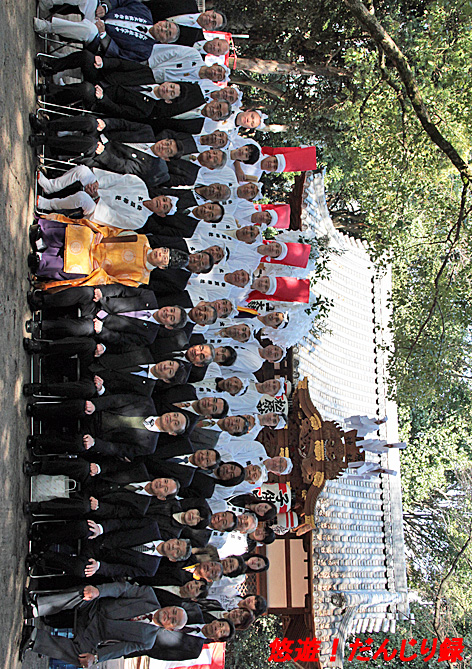

2月21日(日)に、晴れて入魂式が行われました。

当サイトの各町の紹介ページには、ちゃんとこのだんじりの姿見写真とともに詳細がUPされていますので、ご存じの方はあろうかと思いますが・・・

ワタクシ自身、このだんじりを拝見するのは初めて。

尼崎市のだんじりと言えば、どうしても『山合わせ』で有名な貴布祢神社や初島大神宮のだんじりがイメージされますが、それ以外の地域にも、『山合わせ』を行わない、いわゆる単一曳行のだんじりも点在しています。

この松原神社のだんじりもその一つ。

このだんじりの製作年代や大工はハッキリしませんが、住吉《大佐》か、堺の《大源》か、金田村の河村新吾あたりの製作ではないかと目されています。

彫師は堺の名門《彫又》一門によるものとされ、『板勾欄出人形式住吉型』のだんじりで、おそらく幕末から明治初期頃に、大阪の住吉方面にて新調されたもの。

その後の経緯が目まぐるしいので、ちょっとまとめてみたいと思います。

明治20年頃、堺市の片蔵が購入。

↓

2年間ほど曳行したのち、諸事情により中断。

↓

明治30年に堺市の堀上町が購入。

↓

堀上町の現だんじり新調に伴い、昭和53年に堺市の大東が購入。

↓

昭和59年に堺市の陶器地区の隠が購入。

↓

隠の現だんじり新調に伴い、平成2年に《池内工務店》により下取りされ、2年間ほど東大阪市の鴻池の有志により曳行された後・・・

↓

平成4年にここ、松原神社へとやって来ました。

堀上町で過ごした年月が長いものの、その前後も様々な所有者のもとを転々としてきただんじりですが、現在こうして松原神社のだんじりとして大事にされ、現役で活躍している事を嬉しく思います。

ワタクシがまだ中学生だった頃に、白黒写真の本で見た、『あの』だんじりに、30年もの時空を超えて、今こうしてお目にかかれた事も、ホンマに喜ばしい事ですよね。

ともに修復された梵天太鼓とともに神事が執り行われた後は、『お披露目曳行』と呼べるほどではないかも知れませんが、鳴物とともに神社の外へと曳き出され、梵天太鼓とのコラボレーションが繰り広げられました。

神社の鳥居が低く、くぐるたびに箱棟を取り外さねばならないという条件の中でも、このだんじりを大切に保存、曳行されてきた皆さんの熱意にも脱帽です。

今後とも、このだんじりと梵天太鼓が末永く大切にされることを願いながら、松原神社を後にしました。

この度は、本当におめでとうございます。

| <<前の記事 | 次の記事>> |