かつては『おんば車』と呼ばれた名だんじり 《後編》

前回から引き続き、東大阪市は長田東のだんじりについてお送りしようと思います。

大正8年に現在の平野区・野堂町南組のだんじりとして購入されたものの、当時の平野郷の他町から『おんば車』と称されて、わずか2年で現在の生野区・四條のだんじりとして活躍することとなっただんじり。

平成16年に四條の現だんじり新調に伴い長田東のだんじりとなるまで、80余年にわたり四條のだんじりとしと活躍します。

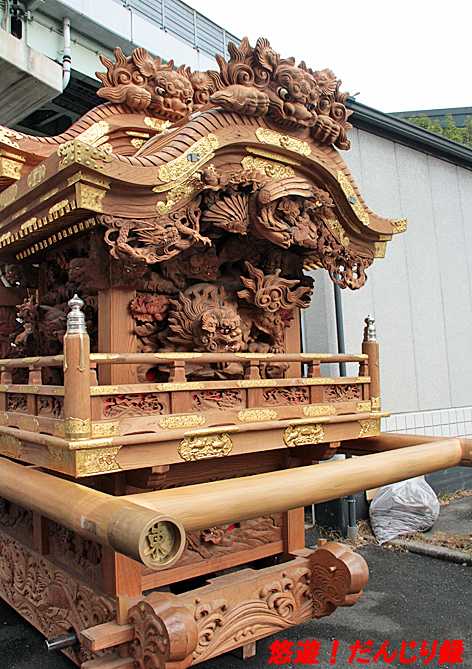

そのだんじりの、メインとなる彫物がこちら!

見送り三枚板の正面に、これ以上ないぐらいの存在感を放つ、見事な唐獅子であります。

いや~これは見事でしょう。

ワタクシ、このだんじりとは小学生の頃から見ておりましたが、実はこの彫物を目にしたのは、長田東へ来てからであります。

と申しますのも、四條で曳かれていた頃のこのだんじり、見送り部分は大阪市内方面のだんじりに特有の『護り』を固定するための、三角形の細かい網が編まれており、この彫物を目にする事がなかったのであります。

その『護り』を固定する網が、この彫物に押されて盛り上がっていたので、どんな彫物が隠れているのかと思っていたのですが、長田東へ来てから初めてこの唐獅子を見たときには、思わず吸い寄せられるようにこの彫物にへばりついた記憶があります。

まさに一級品と言える作品で、これは一見の価値がありますよ・・・

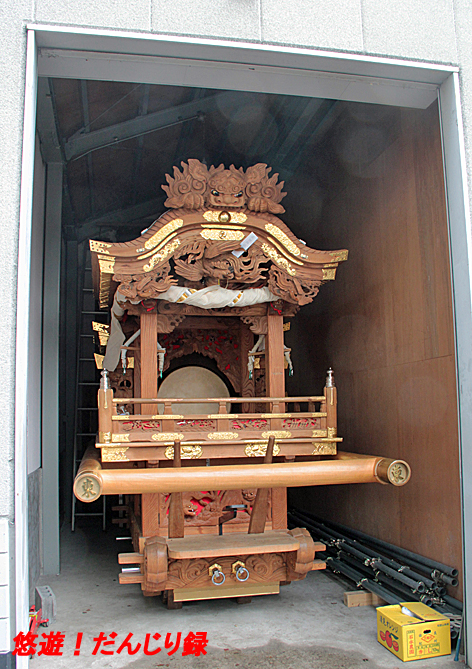

今回このだんじりを拝見させて頂いたのは、この素晴らしい唐獅子のためだけではありません。

祭礼中は金綱によって見る事ができない、こちらの大屋根車板を拝見させて頂くためでもありました。

ご協力頂いた長田東の皆様には厚く御礼申し上げます。

さてこのだんじり、前回から申し上げている通り、色々と『謎多き名地車』なのですが・・・

彫師に《彫寅》二代目・頓名兼光の名があり、その作品は獅噛みであると言われているのですが・・・

実はこれとよく似ただんじりに、同じく東大阪市は吉原のだんじりがあります。

背格好や彫物まで、長田東のだんじりとよく似ています。

こちらのだんじり、彫師は《彫清》一門か、または《辻友》辻田友次郎となっています。

特に獅噛みなどを見るに、《辻友》の特徴がよく出ているのではないでしょうか?

こちら長田東のだんじりも、おそらく責任者となった彫師は辻田友次郎に間違いないと思われ、製作年代がおそらく明治である事を思えば、二代目《彫寅》が、新調当時に携わることは不可能であります。

そこで言われているのが、野堂南で曳かれていた頃のこのだんじりは、大屋根正面は獅噛みではなく、人物ものの『鬼板』が付けられていたそうで、それが四條へ来てから、獅噛みに改められたと言うのです。

そのときに、二代目《彫寅》頓名兼光が、大屋根後面や小屋根にある《辻友》の手による獅噛みを参考に彫り直した・・・と解釈すれば、まぁ何となく合点も行くのですが、果たして真相や如何に?・・・

それと、東大阪市の吉原のだんじりの大工も不詳となっていますが、一説には『天王寺方面の大工』による製作とも言われています。

天王寺方面と言えば『四天王寺』をはじめとした神社仏閣が無数にあり、かの有名な《金剛組》の発祥の地であります。

その流れを汲む工匠が、四天王寺近辺でだんじり製作にも携わっていたのかも知れません。

そこで行き着くのが、この長田東のだんじりが、かつては『高松』にあったという説です。

高松の氏神・河堀稲生神社は、四天王寺を守護する『天王寺七宮』の一つで、その氏子のだんじりを、『天王寺近辺の大工』が製作したと考えても、何ら不思議はありません。

いずれにせよ、確証のある話ではないのですが、一つ一つの謎に、少しでも肉迫したいという思いから、ちょっと2回にわたって話を掘り下げてみました。

↑おい唐獅子よ、お前は真相を知っているのか?・・・

今回お忙しい中、小屋を開けることにご協力頂いた長田東の皆さま、本当にありがとうございました。

今回はここまで・・・

| <<前の記事 | 次の記事>> |