大楠公の里に生まれ変わりしだんじり

3月に入りまして、一気に春めいてまいりました。

とは言え、このまま暖かい日がずっと続く訳ではありません。

まだこの先、『寒の戻り』は必ずありますので、油断せぬよう過ごしたいところですな。

さて今回のブログは、去る2月28日(日)に行われた4台のだんじりの入魂式の中から、どれか一つのだんじりにスポットを当ててお話ししてゆきたいと考えておりやす。

なお、入魂式当日のリポートは、姉妹サイト『だんじりeo SE』のブログに時系列にて公開中!

とは言えそちらも1台ずつのご紹介ですので、今週は前半の2台のリポートが終わったばかり。

こちらのブログでは時系列に関係なく、ワタクシが書きたい順に、『eo SE』とは違った切り口でご紹介してゆこうと思います。

とゆー訳で、その第1号となりますのは・・・

千早赤阪村・川野邊(かわのべ)のだんじりについてです。

この2月28日(日)は、合計4台のだんじりの入魂式、ならびにお披露目曳行が行われたのですが、そのすべてが、文化庁が認定する地域活性化事業の助成金を活用し、『関西地車製作事業協同組合』により修復されたものです。

ここに川野邊の施工大工は《吉為工務店》。

ではこのだんじりの歴史を紐解いて行きましょか。

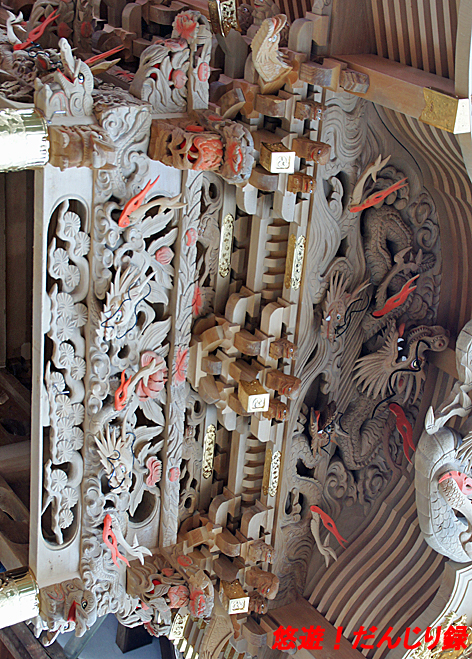

当サイトの各町のだんじり紹介コンテンツでは、製作年代、大工、彫師とも不詳となっているのですが、地元の調査・見解では、明治20年頃の製作ではないかという見立てがされています。

まだ製作大工は、江戸期に南河内で活躍し、『石川型』のだんじりを生み出した祖と云われる、富田林の《新堂大工組》の流れを汲む大工の手によるものと推察されています。

もとは河南町の河内(こうち)地区が所有していたこのだんじりを、明治末期に川野邊が購入しました。

平成6年にも修復されていますが、ここに川野邊は戸数がわずか40数軒という規模の村で、その費用の負担も大変であります。

今回、文化庁による助成をうけての修復は、地域にとって本当にありがたく、有意義なものでありましょう。

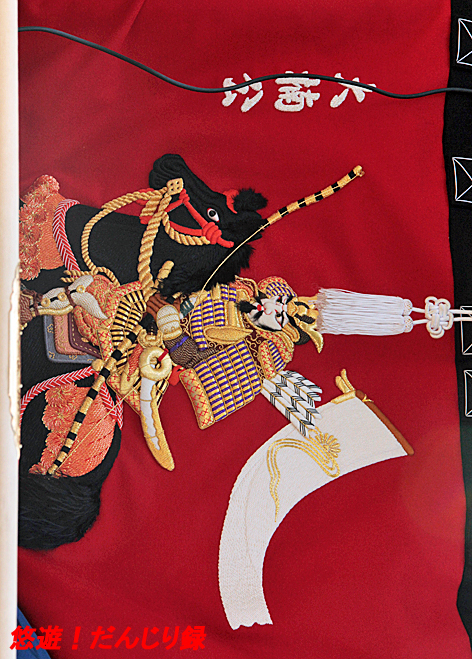

さて今回の修復では、文化庁による助成以外にもう一つ、『宝くじ助成金』というものを受ける順番が川野邊に回ってきたそうで、それを活用してだんじりの水引幕も新調されました。

製作に当たったのは、岸和田の《千野屋》。

正面に描かれているのは、ここ千早赤阪で生まれ育った名将・楠木正成の馬上の勇姿。

かつて鎌倉幕府の倒幕のために、後醍醐天皇と手を結び、北条氏の率いる軍勢を迎え撃ったのが、ここ『千早赤阪の合戦』であります。

これは、後醍醐天皇が幕府から執権を取り戻さんとしたものであり、『千早赤阪の合戦』はやがて足利家の援軍を得て倒幕軍が勝利するのですが、やがて後醍醐天皇の政治に不満を持った足利家の謀反により、足利尊氏が『室町幕府』を設立。

それにより時代は『南北朝時代』を迎え、複雑な政治闘争の渦中に、楠木正成とその息子達は呑み込まれてゆくのであります。

そんな歴史の舞台となったここ千早赤阪では、今なお楠木正成公を大切にしています。

川野邊の新調された水引幕にも、そうした思いが息づいている様です。

さて川野邊の話題の締めくくりとして、今や南河内の名物となった『曳き唄』について触れておきましょう。

今や南河内一帯ののだんじり祭に於いて『曳き唄』は無くてはならない存在となっており、そのバリエーションも多種多様。

定番の『かぞえ唄』の歌詞がハマる曲なら何でもアリなものから、加えて昨今では各町ごとの特徴や思いを織り混ぜた『オリジナル歌詞』を朗々と唄い上げるものまで、愛好家を唸らせる『曳き唄』は数知れず存在しています。

しかしここ川野邊では、それら曳き唄の元祖とも言える『伊勢音頭』にこだわり、それ以外の唄でも古い地元の民謡を用います。

そうした頑なまでのこだわりも、川野邊の特色の一つでもあります。

また10月の秋祭本番では名所である『比叡の前』に、古風な雰囲気を引っさげて登場する事でしょう。

まだまだ半年も先の事ではありますが、楽しみに待ちましょう!

では今回はここまで・・・。

| <<前の記事 | 次の記事>> |