三日市北部のだんじり修復に、遠い日の歴史を偲ぶ

河内長野市の三日市村は、かつては江戸幕府が設置した宿場町として栄えた地域です。

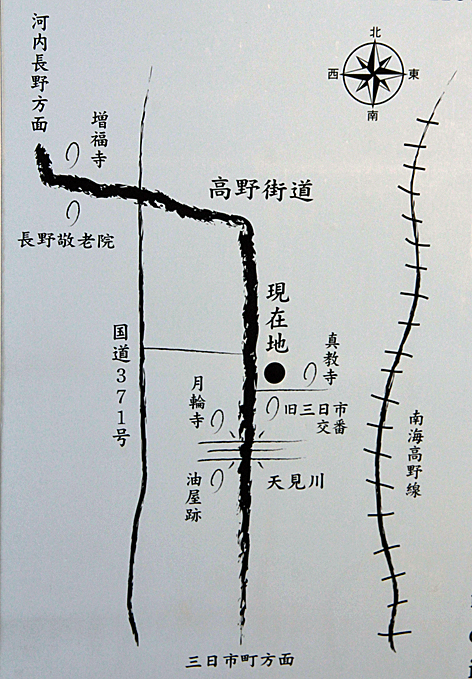

平野を出発して松原を通ってきた『中高野街道』と、堺を出発して狭山を通ってきた『西高野街道』とが、ここ河内長野の千代田村で合流します。

それと枚方から生駒山地のふもと沿いに富田林を通ってきた『東高野街道』とが、ここ河内長野の長野村で合流することで、三線の街道が一本の『高野街道』となりこの三日市村を通るため、ここ三日市は『高野詣り』の宿泊客で、大いに賑わったそうです。

さて、そんな三日市の地域には、現在も6台のだんじりが祭礼時に曳き出されますが、この度はその中から、三日市北部のだんじりが修復され、3月20日(日)に入魂式とお披露目曳行が行われました。

今年に入ってから、これまでいくつもの入魂式がそうであったように、この三日市北部のだんじりも、文化庁による助成を受けて、『関西地車製作事業協同組合』の施工にて修復されました。

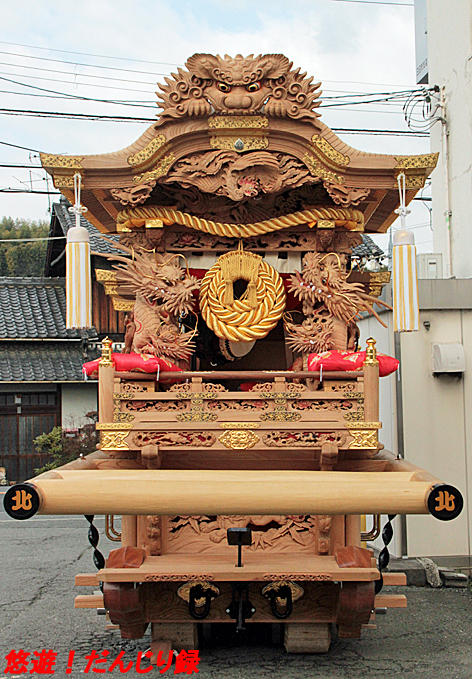

担当大工は《地車製作 隆匠》で、今回は主に台木を新調交換し、その他は洗いや締め直しなどの作業。

入魂式当日の様子などは姉妹サイト『だんじりeo SE』のブログでも述べていますので、ここではもうすこし踏み込んだお話をしようと思います。

このだんじりは、平成19年に堺市の菱木奥より購入されたもので、同町の先代だんじりにあたります。

菱木奥は昭和52年に、同じく堺市は鳳地区の新在家よりこのだんじりを購入しています。

新在家の現だんじり新調に伴っての事です。

その菱木奥で曳かれていた時代の昭和61年に《池内工務店》にて修復された際、屋根廻りを中心に大掛かりな改修が加えられ、原形からはずいぶん遠ざかった姿見となります。

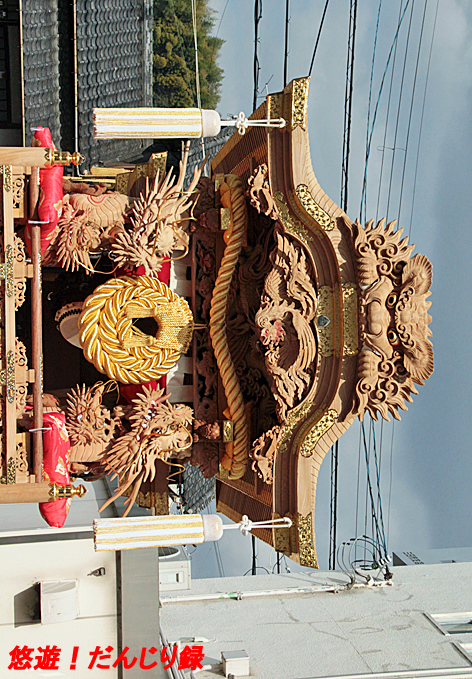

当時流行していた『折衷型』という、派手な見栄えのだんじりに近づけるため、屋根をかなり大きなサイズに交換したと思われ、獅噛みや枡合などが《中山慶春》により彫り替えられ、さらに柱巻きに龍の彫物が付け加えられた様です。

長らく下火の時代が続いていた昭和の50年代が終わり、堺市内に再びだんじり曳行の気運が盛り上がりを見せ始めていた当時は、そういう形のだんじりが好まれたのでありましょう。

しかし、元来このだんじりは『堺型』で、いわゆる『箱だんじり』と呼ばれた形式なので、在りし日の原形をイメージするなら、今より二回り近く小さな屋根を想像する事になります。

このだんじり、実はその昭和61年の修復の際、同時期に同じ《池内工務店》にて修復されていた、堺市は草部地区の馬場のだんじり(現在の羽曳野市・樫山のだんじり)と、製作年代を取り違えられてしまったエピソードがあります。

そのため、ごく最近まで草部馬場の先代(現・樫山)の製作年代と、このだんじりの製作年代とが逆に解釈されていた経緯があるのですが・・・

正しくは、このだんじりの製作年代が『弘化3年(1846年)』であり、大工は《森市市之助》であります。

新調当時の彫物は、見送り三枚板と、正面以外の土呂幕に残されています。

当サイトの『各町だんじり紹介』のページには、彫師は《彫又》一門とあり、他の様々なサイトなどを見ても、《彫又》一門との記述が一般的でありますが・・・

当サイトスタッフによる、改めての観察により、もしかしたら《服部》一門ではないか?・・・との看立ても出てきました。

なるほど、この土呂幕部分の『唐子遊び』などを見るにつけ、その様な印象も否めません。

さて真相や如何に?・・・

入魂式後のお披露目曳行では南海高野線・三日市駅前方面を曳行。

かつてはこの駅前も『高野街道』が南北に走り、その両側には古い家の瓦屋根が軒を連ねていたのですが、都市化の波により、路線バスが入って来れないなどの理由から、大掛かりな再開発が行われました。

旧街道は分断され、大きな商業施設とバスロータリーが、町の様子を一変させてしまいました。

その完成は平成19年・・・そう、このだんじりが三日市北部へとやって来た年と重なります。

つまりこのだんじりは、昔の三日市駅前の風景は見てないのですね。

駅前エリアから一歩入ると、今も旧街道の面影は残っています。

三日市北部はそんな旧街道に面した地域。

古い家並が残る道をだんじりが進んで行くさまは、遠いあの時代をふと呼び覚ますものでありました。

風情満点です。

三日市北部の皆さん、この度はだんじり修復、おめでとうございます。

| <<前の記事 | 次の記事>> |