相撲発祥の地!…のだんじりがリニューアル

3月も最終週に入ってしまいまして、桜も咲き始めたと言うのに、まだなんか寒さが居座っている、そんな気候です。

そんな中でも『春のだんじり行事』は毎週のように行われています。

姉妹サイトである『だんじりeo SE』のブログでは、お彼岸の連休に行われた各入魂式のリポートをお届けする傍ら、こちらのブログではそれらをさらに掘り下げた内容をお届けしています。

さて前回の河内長野市・三日市北部のだんじりに続いて今回ご紹介するのは、同じ3月20日(日)に入魂式の行われた、奈良県葛城市・當麻のだんじりです。

入魂式に先駆けまして、それより2週間さかのぼり、3月6日(日)に町内へと搬入が行われました。

『當麻』というと、そう、有名な『當麻寺』の門前町で、氏神である菅原神社も、當麻寺のすぐ門前にあります。

この搬入日の様子を時系列でリポートして行きますと・・・

ワタクシが近鉄南大阪線の『当麻寺』の駅から、當麻寺へと通じる歴史深そうな一本道を歩いておりましたら、国道との交差点を、トラックに載せられただんじりが曲がってきたのです!

なんちゅータイミングよ・・・

まるで待ち合わせたかの様にだんじりと出会えたワタクシ。

トラックはだんじり小屋の前にある駐車場にて据え置かれ、ここで搬入作業を行う模様。

まずはだんじりをトラックから降ろし・・・

おっと!…ここで大屋根を載せる前に、正面車板を拝見しておきましょう。

前面と後面、2枚の『車板』の図柄が龍と唐獅子である場合、その多くはだいたい龍が前、唐獅子が後ろに用いられますが、ここで當麻のだんじりは唐獅子が前で、龍が後ろになっています。

やがて大屋根を載せると・・・

修復完成しただんじりのお姿が明らかになります。

当サイトの『各町だんじり紹介』の中では、製作年代、大工、彫師ともに不詳となっており、さらに形式は『幕式地車』という表記になっています。

この『形式分け』については、一般的に『大阪型』『神戸型』などと型分けされているものに、ある程度当てはまればその型分けに分類されるのですが、一部では便宜上、そう名付けて呼んでいるものもあります。

『広陵型』や『竹之内型』などがその一例です。

しかし、ここ當麻のだんじりの場合、そのどれにも当てはまりにくいと言うか、『型分け』が非常に難しかったのでしょう。

このだんじりを真横から見れば分かるとおり、『石川型』の俄だんじりの様に、舞台が前に大きく張り出している部分もあれば、屋根の破風の形状は柏原市の古町や本郷と似ている部分もあり、かといっても『大和型』に分類されるかといえば、必ずしもそうではなかったり・・・

とゆー訳で、ハッキリとした『型分け』もままならない、非常に稀なだんじりと言えるでしょう。

彫師に関しても、脇障子や縁葛など、一部に《服部》一門ではないか?・・・と思える部分はあれど、すべてが同じ一門の手によるものでもなく・・・

故に『不詳』という表記になってしまうのですが・・・

で、その脇障子はなかなか味わいのある作品で、馬は前を向き、人物は後ろを向いているという、ちょっと凝った作風が見受けられます。

今回の修復では、この脇障子の枠などの部材が交換され、また正面・拝懸魚などが彫り替えられています。

製作年代はおそらく、江戸末期から明治初期頃ではないか?・・・という推察は成り立つのではないでしょうか?

さて、このだんじりの搬入作業が行われている駐車場の周辺は、なかなか歴史深いものが目につくのでありますが・・・

中でもワタクシの目を引いたのが、こちら。

『相撲発祥の地』という幟を背に鎮座する、『相撲開祖當麻蹶速(すもうかいそたいまのけはや)之塚』というもの。

大相撲は春場所も終わりましたが、『日本書紀』に登場する物語で、この當麻の村にたいそう力自慢の蹶速(けはや)という男がおり、これと出雲の国に居た野見宿禰(のみのすくね)という男が、垂仁天皇の御前で日本で初の『天覧相撲』を行なったというもので、この塚はその當麻蹶速を祀っているものなのだそうです。

なるほど、『相撲発祥の地』というか、日本で初めての『天覧相撲』を取った人を輩出した土地・・・なのですね。

入魂式当日の模様は『だんじりeo SE』の方でリポートしていますが、ワタクシはお昼過ぎに三日市北部からの移動だったので、午後3時からのお披露目曳行後半から拝見しました。

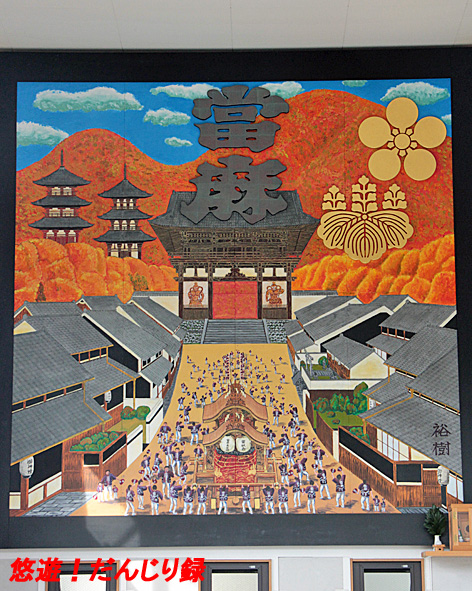

當麻寺の山門の前に据え置かれただんじりの佇まいは、ここでしか見られない風景でありましょう。

また祭礼当日には皆さんにも足を運んで頂き、この謎多き當麻のだんじりを、皆さんの目でも一度見て頂けたらと思います。

當麻の皆さん、この度はだんじり修復完成、おめでとうございます。

| <<前の記事 | 次の記事>> |