神戸市灘区・上野のだんじりのリニューアル

2月の最後の日曜日から3月にかけては、毎週日曜たんびに、何らかの『だんじり行事』がありましたね~!

その多くは、文化庁の『地域活性化事業』の助成金を活用しただんじりの修復が完成したことによる、入魂式ならびにお披露目曳行でした。

で、3月最後の日曜日に行われたこのだんじりの修復は、『文化庁』の助成金によるものではありませんでした。

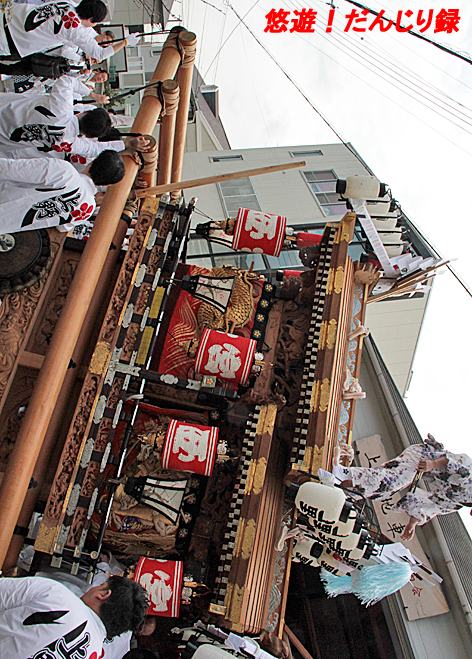

神戸市灘区・上野のだんじり。

この度、岸和田の《大下工務店》にて修復を終え、3月6日(日)に町内へと搬入され、3月27日(日)、入魂式を迎えました。

神戸市のだんじりといえば、どうしてもお隣の東灘区が台数的にも規模的にも目立ってしまうのですが、ここ灘区のだんじりも負けてはおりまへん!

台数こそ少なけれど、5月2日から行われる河内國魂神社(五毛天神)の例大祭は、『神戸だんじり祭』の幕開けを告げる祭礼で、夜の宮入り時は、その延々たる坂道を、だんじりの前を差し上げたまま登ってくる様は圧巻であります。

さてそんな五毛天神へ向けて、修復を終えた上野のだんじりが入魂式のため、いざ出発です。

神戸では出発のことを『蔵出し』と言いますが、その蔵出しの時と、宮入り道へ出た時に『伊勢音頭』を唄うのですね~!

五毛天神の鳥居前では、祭礼時と同じように一旦だんじりを停め、独特の鳴物をひとしきり打ってから宮入り。

さてさて、入魂式のために拝殿の石段前にだんじりを停めている間に、このだんじりをじっくり拝見させて頂きましょう。

地域の道幅に合わせ、決して大型ではないですが、バランス良くまとまっただんじりで、個人的な好きな1台です。

今回の修復では、台木と通し柱を新調交換し、前後の土呂幕を入れ替えました。

従来の部材を洗う事はせず、そのままの色を生かして締め直しを行いました。

実は後ろのコマの裏側にあたる部分に、ちょっと細工を隠してあるそうですが、それはコマを外さなければ拝見できませぬのじゃ・・・

当サイトの『だんじり紹介』には、昭和初期の新調で、大工は《大石巳代吉》、彫師は《川原啓秀》となっているのですが・・・

彫物を拝見するに・・・

大屋根側の懸魚や車板や枡合と、小屋根側の懸魚や車板や枡合とでは、明らかに彫師の手が違います。

小屋根側はおそらく川原啓秀の手によるものと思われますが、大屋根側はどうやら、もっと古い様です。

このだんじりは、上野で新調それたものではなく、入手先は不明ですが、どこか大阪方面あたりから購入されたものだと思われます。

神戸型に改修されていますが、その基本的な構造は『大阪型』です。

昭和初期というのはおそらく、上野へ購入された時のことで、その時の改修大工が《大石巳代吉》で、改修彫師が《川原啓秀》であろうと思われます。

とすると、大屋根側に残された彫物を新調当時のものとするなら、彫師は誰でしょうね~?

当社スタッフの意見では、《相野》一門との看立てがなされております。

ちなみに勾欄廻りは、昭和初期の改修の時のものでしょう。

さて入魂式を終えただんじりは反転して、記念撮影。

その後、宮出しの『伊勢音頭』を奉納し、神社を後にして登ってきた坂道を降りて行きます。

その遥か向こうには神戸の海を臨めるぐらいの高低差なのです。

長い時間をかけて町内を巡るのではなく、ほぼ最短距離で会館へと戻ってきただんじり。

祭礼まではあと1ヶ月ほどです。

さぁぁ~~!・・・4月を迎えると『だんじり行事』も様相を変え、これからイベント的なものが増えて行きますよ~!

当サイトの『行事暦』を、ぜひご参照ください。

では今回は、ここまで。

| <<前の記事 | 次の記事>> |