平成14年に大変身!…その前の姿とは?《後編》

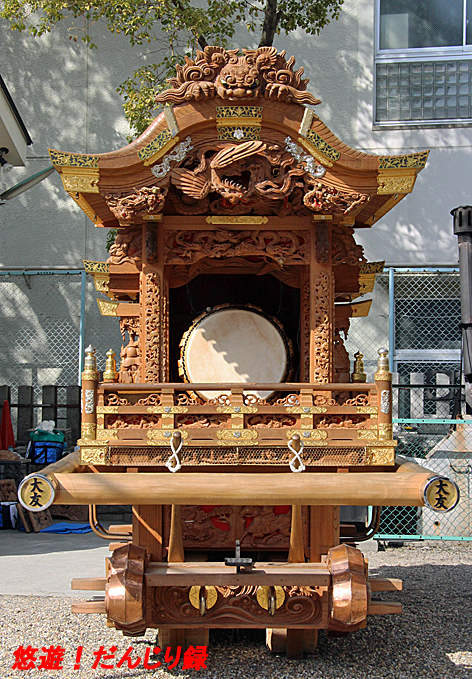

前回に引き続き、大阪市生野区・清見原神社の境内に小屋のある、大友のだんじりを見学させて頂きます。

前回、ここ大友のだんじりの歴史を振り返り、修復による変遷を紐解いてきました。

ここで、お世話頂いた大友清友会の皆さんのご好意で、平成14年の大改修にて交換される前の彫物を特別に出して頂きました。

ワタクシ、このだんじりを初めて見たのは小学校低学年の頃で、昭和55年~56年頃だったと思います。

↑昭和60年当時

実は『岸和田だんじり祭』と出会ったのも同時期で、見たいだんじりのためならチャリや電車で校区外へ遠出するなど朝メシ前な悪ガキでした。

今に通ずるね・・・

↑昭和61年頃

で、その当時の大友のだんじりに取り付けられてあった部材を目の前にして、一気にあの頃の記憶が蘇って来たりなんかして、ちょっとテンションが上がります。

まずは小屋根の虹梁、唐獅子。

大雑把な彫に見えますが、なかなかの味。

続いてこちらは脇障子。

左が神功皇后で、右が武内宿禰。

左右一対で『誉田別皇子平産す』の場面となります。

こちらは隅障子。脇障子とは違って、左右で別の場面となります。

左は別で虎が居てるのですが、加藤清正の虎退治で、右も別で武田信玄が居てるはずで、川中島ですな。

土呂幕行きましょか。

こちらは熊谷次郎直実に呼び止められる平敦盛でしょう。

で、下が扇子を持ってないのですが、敦盛を呼び止める熊谷次郎と思われます。

それによく似てますが、こちらは宇治川の先陣争いで佐々木高綱を追う梶原景季かと。

これらの彫物で土呂幕や小屋根の虹梁は新調当時のものと思われ、脇障子・隅障子などは、おそらく昭和25年頃の《大重》伊川重松による大改修の折に彫り足されたものと推察されます。

土呂幕正面の観音開き。

八尾の《彫忠》の作ではないか?・・・という看立てもあります。

だとすれば昭和57年の修復当時のものでしょうかね~?

いずれにせよ、現在ではめったにお目にかかることの出来ない、貴重な貴重なもの達であります。

ではでは、現在のだんじり本体に目を戻しましょう。

こちらは土呂幕『源平合戦』から壇ノ浦、安徳天皇の入水。

土呂幕後面は『那須与一の扇の的』。

台に目を移すと、片面5匹の鯉が勢いよく跳ねており、これは《井波彫刻》の雰囲気がありますね。

いかがでしたか?

三世代にわたる彫物と部材を同居させた数少ないだんじりですが、これからも地域の宝物として大切に曳行されることをねがうばかりですね。

お世話頂い大友清友会の皆さん、貴重なものも拝見させて頂き、本当にありがとうございました。

さて次回は清見原編の最後、片江のだんじりをご紹介します。

今回はここまで。

| <<前の記事 | 次の記事>> |