『西岸寺の合戦』とは?・・・

前回、東大阪市は岸田堂のだんじりの、入魂式ならびにお披露目曳行の様子と、岸田堂のだんじり変遷史などをご紹介しました。

それを受けて今回は、岸田堂のだんじりの修復の様子をご紹介してみようと思います。

昨年11月に抜魂式を行い、岸和田の《大下工務店》へと搬入された岸田堂のだんじりは、年が明けて今年1月に解体され、その様子はこのブログでもご紹介しました。

今回はその続編みたいな感じになるのですが・・・

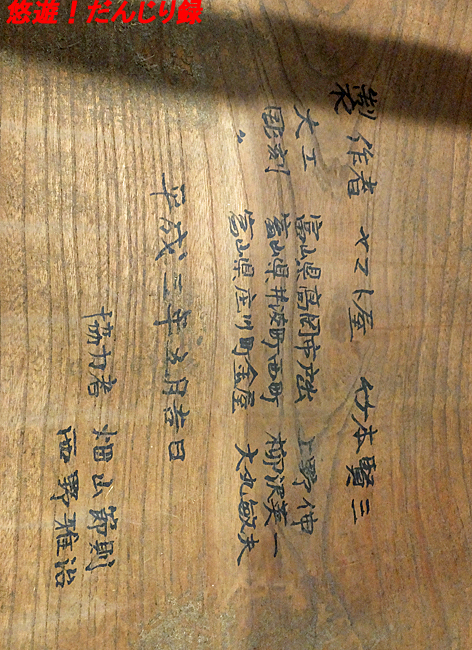

ちょいと『おさらい』しておきましょう、このだんじりの製作大工、および彫師の氏名が、このだんじり解体の時に明らかになりました。

大工は富山県高岡市の上野伸

彫師は《井波彫刻》柳沢英一、大丸敏夫 各師によるもので大阪のだんじり工匠が関わっていない数少ない(てゆーか唯一の?)だんじりです。

1月に解体されただんじりはその後、各部材の灰汁洗いを施されます。

今回の修復で改められるのは見送り三枚板、脇障子、隅障子、獅噛み、懸魚といった彫物と、飾り金具ほぼ一式で、台木、柱、屋根といった骨格をなす部材は再利用されるので、洗いをかけて保存されます。

4月頃には組み上げが始まり、このような姿になります。

ここから、新しく彫り替えられた彫物を組み込んで行く作業になります。

新しい彫物の中でも、その大部分は《辰巳工芸》によって製作されたもので、特に目玉はこの見送り三枚板になります。

この見送り三枚板は奥板から合わせて4層構造となっており、人物が出人形のように張り出して配置されることで、立体感と臨場感を出しています。

題材は『難波戦記』なのですが、中でもこちら三枚板正面の図柄は

『西岸寺の合戦』

と呼ばれるもの。

↑完成品

聞いたことないでしょ?

『え?…難波戦記にそんな合戦あったっけ?』

よほど歴史や彫物に詳しい方でも、その合戦の名を知る人は居られないでしょう。

それもそのはず、『西岸寺の合戦』とは、史実にはない、架空の合戦なのです。

そもそも『西岸寺』というのは、岸田堂のだんじり小屋の裏にあるお寺さんで、言わば地域の護り寺。

つまり『西岸寺の合戦』とは、岸田堂の村を舞台に行われた合戦というわけで、設定としては、真田信繁(幸村)率いる豊臣方の軍勢が、道明寺の合戦から大坂へ向けて移動してくる道中、岸田堂で徳川方の軍勢と乱戦になるというもの。

岸田堂の護り神である『白蛇』が、豊臣方に味方するところまで彫り込まれています。

つまり、この彫物の下絵は、完全オリジナル・・・という事になる訳ですな。

このだんじりは改修前も、『富山県の工匠によって製作されただんじり』として珍しい存在となっていましたが、改修後は『架空の合戦場面が彫り込まれているだんじり』として、またまた珍しい存在となっています。

その他、改められた彫物としては、大屋根正面の懸魚に『天の岩戸』

小屋根の懸魚には『素盞嗚尊の八岐大蛇退治』が彫られています。

だんじり修復作業は6月の終わり頃に大屋根を載せる作業が行われ、これにてようやくだんじりの姿となりました。

そして獅噛み三面は《井波彫刻》川原和夫 師による作品。

だんじり本体に載せる前に、先に岸田堂の町内にてお披露目され、あらためて工務店へと搬入されました。

こうして半年間の期間を経て修復完成しただんじり本体は、7月6日(木)の夕方に岸田堂の町内へと戻って来ました。

だんじりの完成を心待ちにしていた地元の人達に出迎えられ、いよいよ屋根に獅噛みが載せられると、詰めかけた岸田堂の町内の人達に歓喜が溢れました。

今月すでに改修後初めての夏祭を済ませた岸田堂のだんじり。

今後とも地域の宝物として、大切に曳かれることを願っています。

岸田堂の皆さん、この度はだんじり修復完了、おめでとうございます。

| <<前の記事 | 次の記事>> |