平成最後を飾る新調だんじり《前編》

前回は、4月21日(日)に昇魂式と入魂式を同日挙行したことで、奇しくもそれが平成最後の昇魂式・入魂式となった河内長野市・市町西の話題をお届けしました。

さてさて、平成も残り1日となりましたこの時期に、やっぱりこの話題は今しかお届けするタイミングはないと思ってご紹介するのは・・・

そう、平成最後を飾る『新調だんじり』のお目見えであります。

神戸市東灘区は、本住吉神社の氏子・住之江區のだんじりです。

今を遡ること30年前、『平成』という時代を迎えた頃は、このだんじりの世界もちょうど時代の変革期を迎えていました。

そう、摂河泉の地域を問わず、数多くのだんじりが新調される、そんな時代の幕開けだったのです。

そして、数多くのだんじりが新調されるという事は、それに伴い古くなっただんじりが売りに出され、またそのだんじりをどこかの地域が購入し、その事で途絶えていた曳行の復活を成し遂げるなど、だんじりの売り買いや、元あるだんじりの大修理、大改修など、いわゆる各地域の『だんじり事業』が活発に行われた時代でした。

そして、そうした『だんじり事業』が、途絶える事なく継続した30年でもありました。

そんな平成が幕を閉じようとしている今年の春、満を持して完成したのが、住之江區の新調だんじり・・・という訳であります。

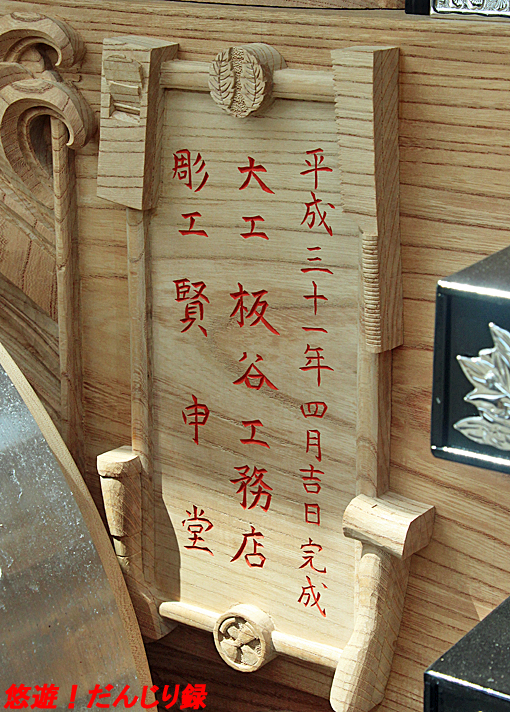

大工は《板谷工務店》板谷始 棟梁、彫師は《木彫刻 賢申堂》河合賢申 師による、両工匠にとって初めての『神戸型』だんじりの製作となった作品です。

入魂式ならびにお披露目曳行は4月7日(日)。

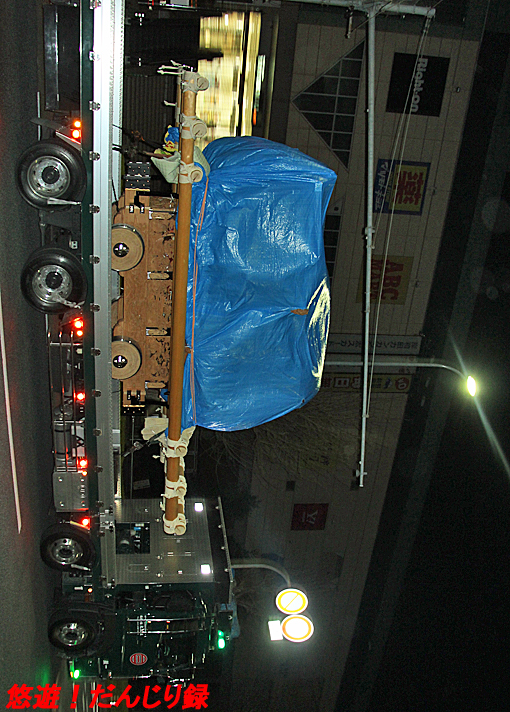

それに先立ち、前日の午後11時に、《板谷工務店》にて新調だんじりの積み込みが行われました。

大屋根は外した状態で、別々に運搬となります。

真夜中、ちょうど日付の変わる頃に工務店を出発したトラックは高速道路には乗らず、空連道の側道から臨海線をゆっくりと進み、神戸を目指します。

↑真夜中のカンカン場を通過するトラック

明け方、住之江區の手前まで到着したところで時間待ち。

そして午前6時半となり、いよいよ住之江區へ、新調だんじりが迎え入れられました。

これより、地区の人達が見守る前で、大屋根の取り付けが行われます。

そして、箱棟とともに獅噛みが取り付けられると、住之江區の新調だんじりが全容を表します。

先代だんじりよりもふた回り近く大きな寸法で製作されたその姿見は、まだ飾り付けもされないままでも、周囲を圧する雰囲気。

続いて神戸のだんじり特有の飾りである『山形提灯』が取り付けられ、さらに愛媛県は新居浜市に居を構える刺繍業者『金鱗』にて製作された豪華な刺繍幕を巡らせると、新調だんじり『完成形』がお目見えします。

こうして住之江區の参加者、早朝から大勢出て来られた地区の住民の方々、そして遠方より詰め掛けた見物客の前で完成形を迎えただんじりを前に、《板谷工務店》板谷始 棟梁から住之江區の区長さんへ、新調だんじりの引渡式が行われ、これにより、晴れてこの新調だんじりが、正式に住之江區のものとなりました。

さて、予定時間を少々押しましたが、これより鳴物ナシで氏神・本住吉神社まで曳行し、静かに宮入り。

拝殿前にだんじりを据えまして、これより入魂式であります。

では、拝殿にて神事が執り行われている間に、ちょいとばかりではありますが、新調だんじりの彫物をなどを拝見させて頂きましょう。

屋根廻り、まずは獅噛みから。

懸魚は正面も後面も、先代だんじりから図柄を引き継ぐもので、これは正面『応龍』

こちらは後面『猿と鷲』

いずれも先代だんじりの彫師・川原啓秀の得意分野であり、先代だんじりの看板的彫物であった分、《賢申堂》河合賢申 師の苦心の跡が見られます。

土呂幕は《源平合戦》に題材を求めるもので、かなりの肉厚を誇ります。

これは土呂幕正面『鵯越の逆落し』。

土呂幕からもう一面、左の後面『船弁慶』。

他にも『白竜昇天』や『扇の的』など、源平の名場面が散りばめられておりますが、お写真のオンパレードとなりすぎるので、ここはちょいと割愛。

あとそうですねー、子供たちにだんじりへの親しみを持ってもらいたい願いを込めて、縁葛は『御伽草子』で固められ、その中からいくつかご紹介すると・・・

これは左の中面『ぶんぶく茶釜』

こちらは右の前『花咲か爺さん』

子供たちがこのだんじりの腰廻りとかに乗せてもらう時に、それらの題材に気づいてくれるでしょうか?

その縁葛の上に位置する勾欄合は正面が『七福神』、後面が『宝づくし』、そして左右両面には『鳥獣戯画』のユーモラスな場面が散りばめられてあります。

猿、兎、蛙、鼠といったキャラクター達の様々なやり取りが見られます。

こうしてお写真でご紹介できる彫物はごく一部ですので、あとはこの大型連休中に行われる祭礼本番や、5月1日の『御大典記念曳行』などの日にお出かけ頂き、皆さんご自身でご覧になって下さい。

神社での入魂式が終わると、いよいよ鳴物を鳴らしてのお披露目曳行。

颯爽と神社を後にします。

さて長くなったので、お披露目曳行や記念式典、その後の蔵入れまでの様子は次回に回しましょうかね。

ちなみに次回の更新は平成最後となるか、もしかしたら令和1発目となるか、それは定かではありません・・・。

| <<前の記事 | 次の記事>> |