レンガの館で静かなる日々・・・

前回、泉南郡・熊取町は五門のだんじりの昇魂式の模様をお届けしました。

今回は前回のブログに盛り込まれなかったエピソードを交えながら、ひとつのだんじりに行き着きたいと思うのですが・・・

もう今となっては『先代』と呼ぶべき五門のだんじりは、大正10年に岸和田市筋海町にて新調されたものですが、諸事情で1度も曳かれずに五門へとやって来た・・・と、前回も記述しました。

1度も曳かれず・・・というのは、その翌年に筋海町はもう1台のだんじりを新調しており、その新しい方のだんじりを曳く事になったから・・・

・・・というもので、ひとつの町で2年連続でだんじりを新調するなどと言う事は、後にも先にもこの一例だけだろうと思うのですが・・・

これには事情があります。

現在の筋海町はその昔、筋違町、餌差町、瓦屋敷の三つの字が、大正2年に合併して成立した町なのですが、大正期のだんじり新調に関しては、どこかの字が中心になって新調すると他の二字がけなすと言う事が起こり、それが大正10年、11年の連続新調という珍事に繋がります。

結局は大正11年新調のだんじりを曳行するのですが、これも3年ほどの曳行で終了してしまいます。

その、大正11年に新調されただんじりというのが、現在も熊取町で活躍する七山のだんじりです。

この七山のだんじりについては過去にブログで触れてますので、まただんじり紹介ページからブログへ飛んで参照して下さい。

筋海町の町域は、岸和田駅前商店街の北側に位置しており、旧・国道26号線を挟んで山側と海側に広がっています。

が、現在の岸和田駅前通商店街、すなわち昭和大通が開通するまでは、紀州街道のらんかん橋から岸和田駅前までの道は、筋海町を貫く1本道が当時の目抜き通りだったのであります。

そのため、大正期の筋海町というのは、戸数の割には非常に財力のある町であった事も手伝って、そうした2年連続だんじり新調も実現したのでありましょう。

さて話を戻しまして、筋海町が大正10年にだんじりを新調するまでに曳行していただんじり…、というのがあります。

それがこちら。

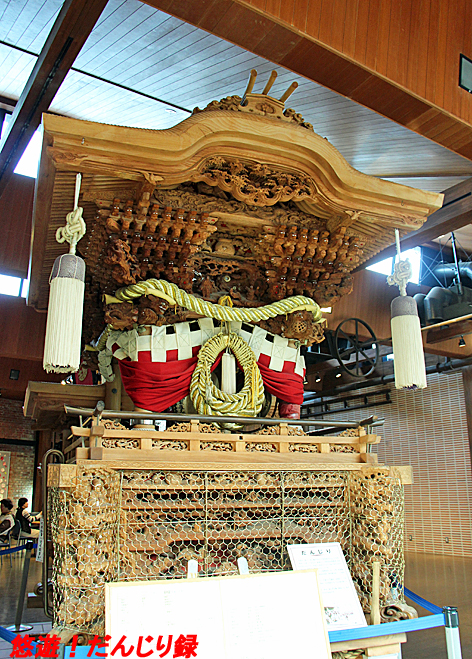

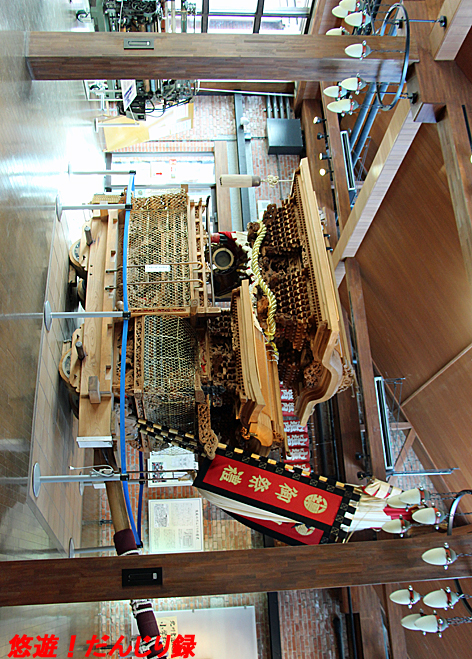

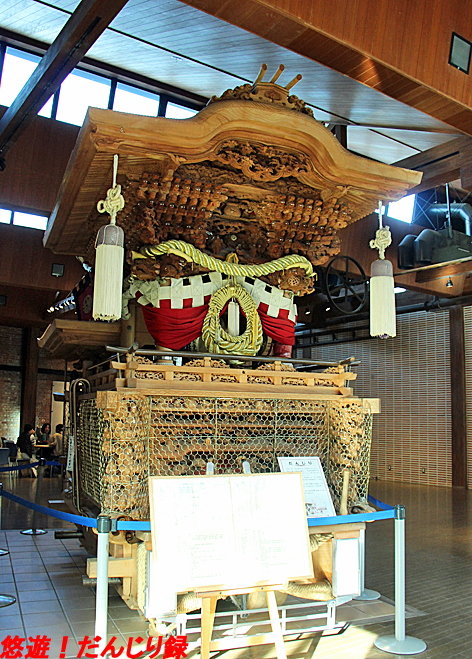

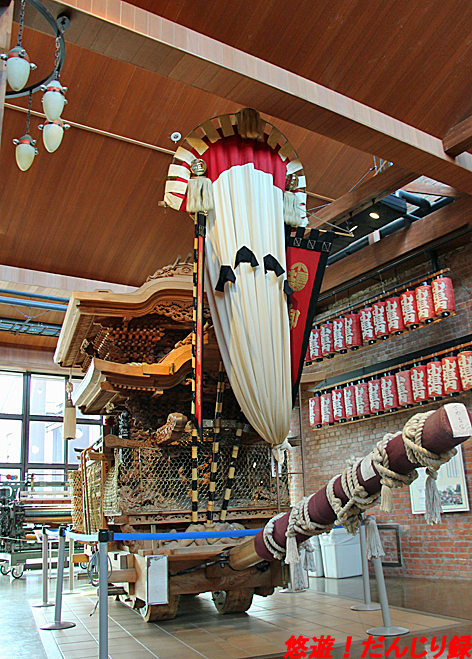

ご存知の方も多数おられましょう、熊取町の『煉瓦館』にて展示されている、小垣内の先代だんじりであります。

そう、つまり歴代・筋海町のだんじりが3台、ここ熊取町へと嫁いで来ているのであります。

ここ煉瓦館に展示されている小垣内の先代だんじりは、明治13年に筋海町が新調したもので、大工は《大若》の屋号を名乗った高橋若左衛門。彫師は宮地弥津計。

熊取で最古のだんじりであり、また現存する『岸和田型』のだんじりの中でも、屈指の古参だんじりであります。

のちに五門のだんじりとなる大正10年の新調に先駆けて、前年の大正9年に小垣内へと売却されました。

その大正10年の新調だんじりは、この明治13年の新調大工である《大若》高橋若左衛門の門下の大工で、森という名の大工による製作だったそうです。

まぁ、先代の大工である《大若》の流れを汲む大工に作事させるというのは、順当な流れであったと考えられます。

しかし、だんじりなんて1年ですぐに作れるものではないので、おそらく、五門のものとなるだんじりの完成前から別の字村によって発注されたのが、のちに七山のもとのなるだんじりであり、その大工が《久吾》久納久吉、幸三郎兄弟であった訳ですね。

そうやって紐解いてゆくと、字村同士の対抗心は別として、やはり岸和田という土地の、だんじりにかける並々ならぬ熱意は凄いものだなぁと思ってしまいます。

さてさて、今は煉瓦館にて静かな余生を送る小垣内の先代だんじりですが、このアンティークな室内で、年中そのお姿を拝見する事が出来ます。

彫物撮影に関しては、毎度お馴染みiPhoneに持ち替えての撮影。

土呂幕をはじめとする腰廻り。

見送りは新調当時、『川中島の合戦』であったのを、昭和52年の大改修時に『難波戦記』へと彫り替えられております。

このだんじりも長い年月の中で改修がなされ、特に昭和52年の大改修において、枡組を三段ほど上乗せして、背を高くしている模様。

それにより新調当時の姿見からは遠ざかっていますが、ワタクシがこのだんじりを知った昭和60年頃には、もうこの姿見でしたからね。

ワタクシにとっては非常に馴染みのある姿見であり、またエンジ色の法被と相まって、小垣内で曳かれていた頃の遣り廻しは大変スリリングであり、熊取の中でも評判の高いものでした。

特に宮入り時の、大森神社境内の能舞台の周回は、スピードを落とさずに三周回り切るのが小垣内の自慢であったと記憶しています。

そんな、熊取での激戦をくぐり抜けてきた老兵が、今はこうしてこの場所を訪れる人達の目を楽しませています。

このブログの先代ブロガーである『だん馬鹿さん』も書いておられる通り、このだんじりの正面勾欄の中央に本来あるべき『番号持ち』の彫物は、いまだ戻らぬままなのですね。

まぁ誰も見てないからと言って彫物を勝手に持ち去る様な人は当サイトのユーザーさんではないと思うし、言うても詮無い事なれど、ここに敢えて申し上げます。

返しなさい。

さ、今回はここまでにしときましょう。

| <<前の記事 | 次の記事>> |